こんにちは!

NOPPO MUSIC SCHOOLです!

スピーチや会プレゼンテーションをしたり、また台詞やナレーションを読んだりしていて、

「滑舌が悪く、うまく伝えることができない・・・」

と感じることはありませんか?

上手く話すことができず、伝えたい内容が相手に伝わらないと、コミュニケーションに悪影響を及ぼす可能性があります。

また、お芝居をする中で、台詞やナレーションの滑舌が良くないと、表現したいことを最大限伝えることができません。

滑舌の悪さは、トレーニングで改善できる場合もあります!!

なぜ上手く話せないのか、原因を探り、的確なトレーニングを行なっていくことが大切です。

本コラムでは、なぜ滑舌は悪くなってしまうのか、どうすれば改善できるのかを、トレーニング方法と交えて解説いたします!

本コラムが、普段のお悩みを解決するきっかけになれれば幸いです。

では、参りましょう!!

滑舌が悪い理由

「練習しているが、中々改善しない・・・。」

「いつも沢山話しているのに、なぜか滑舌が悪くなってしまう・・・。」

滑舌についてのお悩みは、個人によって本当に様々です。

そこで必要なのが、自身がなぜ滑舌が悪くなってしまうのか、原因を突き止めていくことです。

自分には適さないトレーニングを続けても、あまり効果は期待できません。

まずは、自分がどのタイプなのか、見極めてみましょう!

滑舌が悪い理由➀口の開きが小さく、「母音」をはっきり話せていない

母音とは、「ア・イ・ウ・エ・オ」といった言葉の基本の形。

明瞭な滑舌には、この母音がはっきり発音できていることが必要です。

口の開きが小さいと、母音が区別されず、話せているつもりでも上手く伝わることができません。

これには、表情筋を上手く動かすことができていないことが原因になります。

それぞれの母音の形を意識して区別し、表情筋を使って、口を大きく開いてみましょう。

母音の発音の仕方

「ア」:口を、縦と横に大きく開き、舌の奥は軟口蓋は近づけます。

「イ」:唇を、やや左右に引き、舌の前面は硬口蓋に近づけます。

「ウ」:唇を左右からややよせ、舌は、奥の部分を軟口蓋に近づけます。

「エ」:唇を左右に引き、舌の前の方をやや上げます。

「オ」:唇を丸め、舌の奥をやや下げます。

実際に口をそれぞれの母音の形に動かし、どう動いてるか試してみましょう。

また、上記にもあるように、母音の明瞭化には、口の開き方に並行して「舌の使い方」も意識する必要があります。

基本的には自然とこれらの動きになりますが、口の開きが小さいと、動き自体が縮小され、上手く動かない状態になります。

大きく開くと同時に、舌もどういった状態になるか確認してみましょう!!

より滑舌の基礎について知りたい方は「発声基礎コース」へ!

滑舌が悪い理由➁舌の筋肉が正しく動かず、「子音」が発語できていない

子音とは、「カ」という言葉を例に置くと、「k」の部分になります。

言葉は基本的に、母音と子音に分けられます。

母音がしっかりできていても、子音が区別できていないと、上手く言葉を伝えることができません。

子音は、口のそれぞれの部分を特定の動きをすることで、発音することができます。

この時、子音を発音するために欠かせないのが、「舌」になります。

舌の筋肉が弱いと、正しく動かすことができず、不明瞭な滑舌になってしまいます。

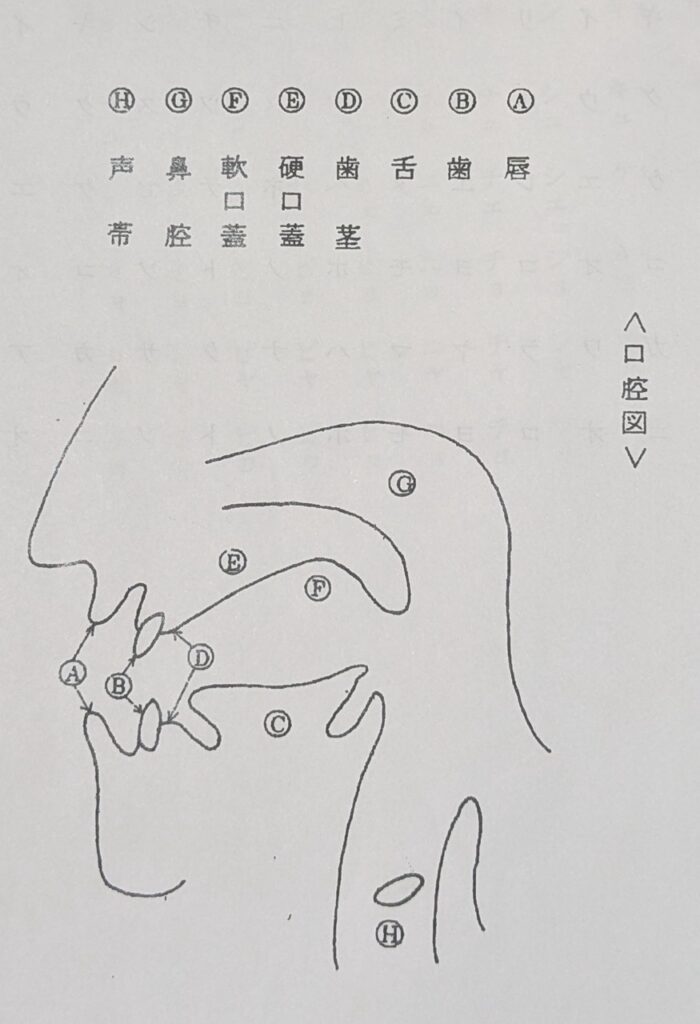

口内の子音を発音する部分のことを、「調音点」と言います。

この部分に向けて舌を動かすことで、子音は発音されます。

調音点を明確にしながら、実感していきましょう。

子音の発音の仕方

「カ行」:「k」の子音。舌の奥を軟口蓋に近づけて、弾くようにして発語します。

「サ行」:「s」の子音。言葉によって発語の仕方が少し違うので注意しましょう。

「サ・ス・セ・ソ」は舌先を、上の歯につけないようにあげて、空気を細く出して発音します。

「シ」はサ行の中でも特殊で、他の言葉より比較的舌が後に下がって歯で摩擦させながら発音します。

歯のすぐ後、「硬口蓋」の部分に舌を当てます。

舌がどの位置で上がるかで音は変わりますので、しっかり区別していきましょう。

「タ行」:「t」の子音。

こちらも、言葉によって発語の仕方が変化するので注意しましょう。

「タ」、「テ」、「ト」は、舌先を硬口蓋に付けて息を止め、急に舌を離して息を出して破裂し、発音します。

「チ」は、「タ」、「テ」、「ト」の構えで息を破裂させると同時に、「シ」に近い形摩擦させながら発音します。

「ナ行」:「n」、「ɲ」の子音。

「ナ」、「ヌ」、「ネ」、「ノ」(n)は舌の先端を上歯の付け根に接触させ、口の方にも、鼻の方に息を送って発音します。

これは、「鼻音」と言い、鼻をつまみながら発語すると、音が変化します。

「ニ」(ɲ)は、舌先を硬口蓋につけて発音します。

これは「口蓋化」といい、「ナ」、「ヌ」、「ネ」、「ノ」と区別する必要があります。

「マ行」:「m」の子音。マ行は、唇を閉じて発音します。

明瞭な発音には、しっかり唇を閉じることが必要です。

「m」の子音も、鼻音に含まれます。

「ヤ行」:「j」の子音。ヤ行は、「イ」の発音から、舌を少し硬口蓋に近づけることで発音します。

「ラ行」:「l(エル)」の子音。ラ行は、舌先を上の前歯の裏側で軽く弾くようにして発音します。

「ワ行」:発音の子音は「ɰ」。ワ行は、唇を閉じない形で近づけ、発音します。

ローマ字の「w」は唇を丸めますが、「ɰ」は唇を丸めずに発音します。

基本の発語は、以上になります!

また、番外編として

「ガ行」、「ザ行」、「ダ行」、「バ行」といった濁音は、「カ行」、「ザ行」、「タ行」、「ハ行」の言葉を有声化して発音します。

「パ行」は、唇を破裂させて(破裂音)、発語します。

厳密にとらえていくと、「ガ行」の中でも「ギ」は口蓋化するので、区別する必要があったりと、1音1音違いがあります。

少し理解しておくだけでも、滑舌改善へのアプローチはより良いものになっていきます!

ぜひ、実際に発音してみて、実感してみましょう!

滑舌が悪い理由➂息が上手く使えておらず、声が通っていない。

息を上手く使うことができていないと、声が通らず、相手にとって言葉が聞きづらくなってしまいます。

まずは、息をしっかり前に吐く意識を持って、話してみましょう!

また、息を上手く扱うテクニックとして、「腹式呼吸」を活用することも効果的です!

腹式呼吸とは、腹部にある「横隔膜」という器官を利用して、呼吸する方法。

猫背で姿勢が悪くなっていると、呼吸が浅くなり、「胸式呼吸」になっている可能性があります。

息を吸う時に腹部の筋肉を意識するだけでも、普段より肺を拡張でき、多くの息を使うことができます!

話す際は、リラックスしながら吸った息を利用するイメージで発声します。

声が通るだけでも、滑舌の改善に近づくことができ、コミュニケーションが取りやすくなります!

滑舌が悪い理由➃声帯の振動が弱く、うまく発声できていない。

滑舌は、しっかり発声できている上で成り立ちます。

声が出ていないと、自然と滑舌も悪く聞こえてしまいます。

声は、「声帯」という器官を振動させることで発せられる物。

声帯を振動させるためには、声帯を閉じる「声門閉鎖」の力を高めていくことが必要です。

ボイストレーニングなどを活用し、声帯を振動させる感覚を身に付けてみましょう!

滑舌が良くなる方法!練習方法を解説

ここでは、滑舌の改善に繋がるトレーニング方法について解説致します!

滑舌が良くなる練習➀表情筋を鍛えるトレーニング

・口角を上げ笑顔を作り、目いっぱい「ア」の形を作ります。

・そこから楽な音で「アー」と伸ばし、「ア」、「エ」、「イ」、「オ」、「ウ」の順番で母音を繋げていきます。

この時、「オ」、「ウ」でしっかり口を縦に広げることがコツです。

・これを、ア行~ワ行まで、50音で行っていきます。

・慣れてきたら、「ガ行」、「ザ行」、「ダ行」、「バ行」、「パ行」といった濁音、半濁音も同じように練習してみましょう!

一通り行うだけでも、表情筋はかなり疲れてくると思います!

地道な練習ですが、焦らずゆっくりやっていきましょう!

滑舌が良くなる練習➁舌の筋肉を鍛えるトレーニング

・舌の先端を歯茎につけて、そこから歯全体にそって回すように舌を動かします。

・右回り10回、左回り10回で1セットです。

・疲れたら30秒おいて、また右回りから再開しましょう。

※回す方向は、どちらでも大丈夫です!

・ある程度舌を可動出来たら、「タ行」、「ナ行」、「ラ行」、「ダ行」といった舌先を使った発音を練習してみましょう!

早口言葉を利用すると効果的です!

早口言葉の例

・生麦生米生卵

・裏庭には二羽、庭には二羽鶏がいると庭には言わないで庭の二羽

・とろろ芋を取る苦労よりとろろ芋からとろっとしたとろろ汁を取る苦労

・だらだらだんごの大好き旦那

早く頑張って読もうとするより、まずゆっくりはっきり発音していくと効果的です!

また、巻き舌も活用すると、舌の筋肉を効率的に鍛えることができます!

滑舌が良くなる練習➂腹式呼吸のトレーニング

滑舌を良くするためには、効率よく息が使えることが必要です。

呼吸からも、話し方を改善してみましょう!

・姿勢を正し、足は肩幅くらいまで広げ、まっすぐ正面を見つめます。

・手を脇腹にあて、親指は背中に固定します。※前ならえの先頭の姿勢です。親指は指圧師さんのイメージで腰を軽く押します。

・口から、あくびをしながらゆっくり吸います(4秒)。この時、手を押し返すように、お腹を膨らませていきます。(浮き輪のイメージで)

・口を少しすぼめ、スーッと音を出しながら、細く長く吐いていきます。(8秒)

吐く息を増やすよりも、圧をかけていくイメージで、長く吐いて下さい。

・これを適宜、繰り返していきます。

横隔膜は、お腹の前側だけでなく、360度のイメージで腹部にあります。

全体を可動させてあげるとより良いトレーニングになります。

滑舌が良くなる練習➃声帯を鍛え、通る声を作るトレーニング

通る声、響く声は、滑舌をより明瞭に聞かせることができます。

歌にも使えるテクニックなので、ぜひ取り組んでみましょう!

・「ド」の音から始め、同じ音で3回「い、い、い・・・」と発声していきます。

・「ドレミファソラシド」と、1音ずつ上げて行きます。

・慣れてきたら、5トーン(ドレミファソファミレド)で発声していきます。この時、音が途切れないように繋げて発声していきましょう。

・キーを上げていきます。苦しくなったら、無理のない高さで元の音に降りていきましょう。

・慣れてきたら、「ネイ」、または「ガッ」で練習すると、より声帯を閉じる感覚を掴めます!

話す際は、軽く閉じる感覚を利用しながら発音してみてください!

言葉が、しっかり相手に届くと思います!

ボイストレーニングを始めてみたい方は「ボイトレ初心者コース」へ!

よくある質問

Q.低位舌ってなに?

A.発声せず口を閉じている時、舌が硬口蓋(上)につかず、下に降りている状態です。

通常、発声せず口を閉じている時、舌は口内の上側についています。

これが下側に下がっている状態が、「低位舌」です。

この状態が長く続くと、舌の筋肉が弱まってしまいます。

鼻炎で口呼吸が多くなると、この状態になりやすいです。

口を閉じた状態でも、口内の上側につける意識を持ちましょう。

自然と、舌の筋肉がついていきます!

Q.舌小帯は滑舌と関係ある?

A.大いにあります!

「舌小帯」とは、舌の裏側にある、口内の舌側と舌の裏を繋ぐ筋のようなものです。

たまに、この舌小帯が太くなっている人がいます。

この状態ですと、「ナ行」、「タ行」、「ラ行」、「ダ行」といった舌先を使う子音を発音する際、動きが鈍くなり、それぞれの区別が難しくなってしまいます。

舌のトレーニングにより、舌小帯はだんだん発音の邪魔をしなくなります。

是非、意識しながら行ってみましょう!

Q.鼻炎で鼻声です・・・。滑舌には影響する?

A.影響します!

鼻炎だと、「共鳴腔」、すなわち声を響かせる器官を利用できず、声の通りが悪くなります。

また、「ナ行」や「マ行」といった「鼻音」が上手く発音できなくなり、「ダ行」、「バ行」との差別化が難しくなります。

辛い状態で練習しても、あまり効果を期待できません。

耳鼻咽喉科を利用し、まずは症状の改善に臨みましょう!

滑舌を良くして、より表現を楽しく!

ここまでお付き合いいただきありがとうございました。

滑舌は、その人の習慣によって形作られます。

焦らず、丁寧にトレーニングを重ねて、実践に生かしてみましょう!

より良いコミュニケーション、表現に繋がることを、お祈りしてます!

実践しながら滑舌を改善したい方は「話し方コース」へ!